Este é sublime. Abolir a morte legal, deixando à morte divina todo o sen direito e toco o seu mistério, é um progresso augusto entre todos. Felicito o vosso Parlamento, os vossos filósofos. Felicito a vossa Nação. Portugal dá o exemplo è, Europa. Distratai de antemão essa imensa glória. A Europa imitará Portugal. Morte à morte! Guerra à guerra! Ódio ao ódio! Vida à vida! A liberdade é uma cidade imensa da qual todos nós somos cidadãos. Aperto-vos a não como um meu compatriota na humanidade, e saúdo o vosso generoso e eminente espírito. – Vítor Hugo”.

“A Brito Aranha. – Fez-me pulsar o coração a sua carta.

Já sabia a grande nova, e foi-me grato receber-lhe o eco simpático por seu intermédio.

Não! Não há povos pequenos.

O que há é homens pequenos!

E, algumas vezes, são estes os que governam os grandes povos.

Os povos que têm déspotas parecem leões açaimados.

Amo e glorifico o seu belo e querido Portugal. É livre e, portanto, é grande.

Portugal acaba de abolir a pena de morte.

Atingir este progresso é dar o grande passo da civilização.

Desde hoje, Portugal está à frente da Europa.

Vós, os portugueses, não haveis cessado dê ser navegadores intrépidos. Ides sempre para a frente, outrora no Oceano, hoje na Verdade.

Proclamar princípios é ainda mais belo do que descobrir mundos.

Exclamo: Glória a Portugal; e a si: Felicidade.

Aperto a sua mão cordial. – Vítor Hugo”.

Depois do grande passo na civilização que nos colocou a frente da Europa, podíamos, em plena democracia, retroceder para a retaguarda, sem nos desqualificarmos aos olhos do mundo, das nações até que têm nos seus códigos a lei assassina, mas que não a restabeleciam se um dia a abolissem.

Não, Sr. Presidente, não. (Apoiados).

A propósito do grande pensador e poeta, deixem-me que lhes conte um episódio horrível e dolorosamente interessante que encontrei na minha modesta biblioteca e que se refere a uma monstruosa execução em França.

Conto-o porque é necessário que aqui, na imprensa, em toda a parte, se faça uma atmosfera de pura liberdade e amor para que ninguém jamais se torne arrojar a exteriorização dum pensamento de assassino legal, que embora encontre altos espíritos que o defendam, está fora do nosso tempo, da nossa índole, do nosso modo de ser moral.

Eu conto: Em meados do século XIX, Carlos Hugo, filho do incomparável autor dos Miseráveis, publicou em l’Evenement um artigo violento e primoroso contra a horripilante e selvática execução do assassino dum pastor de Nièvre.

Foi processado. Respondeu em 11 de Julho de 1851 – já lá vão quási 71 anos – e teve como defensor seu pai.

Mas porque protestara, indignadamente, Carlos Hugo?

Vejamos como o conta seu pai, em plena audiência, como que fotografando o espetáculo.

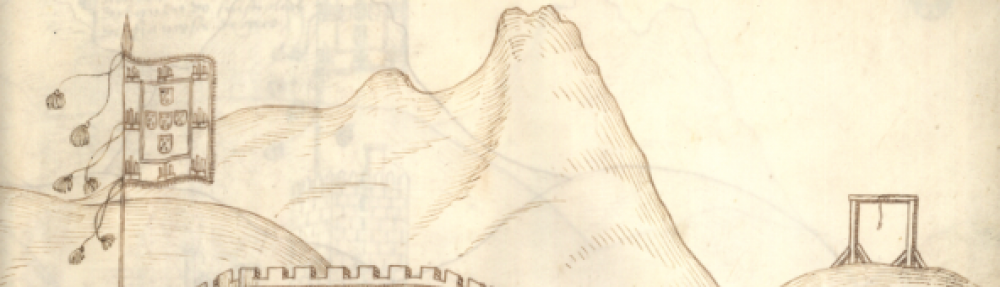

Um homem, um condenado, um miserável homem, é arrastado uma manhã à

praça pública, onde se encontra o cadafalso. Resiste, luta, nega-se a morrer. É jovem ainda, tem apenas vinte e nove anos… Deus meu!

Já sei que me dirão: “é um assassino!” Mas escutai: dois carrascos agarram-no e, apesar de ligado, repele os carrascos. Estabelece-se uma espantosa luta. O infeliz engancha os pés amarrados nas escadas do patíbulo: serve-se do cadafalso contra o cadafalso.

A luta prolonga-se, o horror estende-se por toda a multidão. Os carrascos, com o suor e a vergonha na fronte, pálidos, ofegantes, desesperados, vexados em face da reprovação pública, que deveria limitar-se a condenar a pena de morte, mas que se julgava com razão para apurar o instrumento passivo – o verdugo – fazem esforços selvagens.

Preciso é que a força ampare a lei: é esta a máxima.

O homem aferra-se ao cadafalso o pede que o perdoem; o seu fato está rasgado, as suas espáduas nuas, ensanguentadas; continua resistindo. Por fim, ao cabo de três quartos de hora… (o representante do Ministério Público faz sinais negativos). Regateiam-nos os minutos. Trinta e cinco minutos, se quereis, depois deste monstruoso facto, deste espetáculo sem nome, desta agonia, agonia para toda a gente, ouvis bem agonia tão grande para o povo que ali estava como para o condenado; depois daquele século de angústias, grandes angústias, conduzem o miserável à prisão. O povo respira, o povo que tem preocupações de velha Humanidade e que é clemente porque se considera soberano, o povo julga perdoado o homem.

A guilhotina foi vencida, mas permanece de pé todo o dia no meio duma povoação consternada. À tarde, reforça-se o número dos verdugos, amarra-se o homem até convertê-lo numa coisa inerte e, ao anoitecer, levam-no outra vez à praça pública, chorando, ululando, enfurecido, ensanguentado pedindo a vida, clamando por Deus, chamando por seu pai e por sua mãe, porque ante a morte se tinha convertido numa criança.

Sobem-no ao cadafalso e cai a sua cabeça.

Produz-se então o estremecimento em todas as consciências: nunca se tinha mestrado um trágico e tão abominável o assassino legal; todos se sentiam solidários naquela lúgubre seria que acabava de suceder; cada qual sentia no fundo da sua alma o que experimentaria se visse a civilização insultada pela barbárie em plena França, em pleno sol.

Foi então que se escapou um grito de um peito jovem, grito de compaixão, de angústia, de horror, de humanidade.